Prix Nobel de

Chimie en 1912

Extrait du colloque Victor Grignard

du mercredi 10 mai 2000 au lycée Grignard de Cherbourg

sous la présidence de René Cavaroz, proviseur

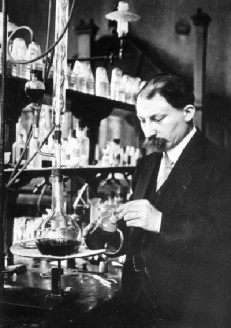

Né à Cherbourg le 6 mai 1871, Victor Grignard

fait ses études secondaires au Lycée de la ville et entre par concours à l'Ecole

Normale de Cluny en 1889. Il vient

ensuite étudier à

Chef des

travaux pratiques à

Maître de

conférence à Besançon en 1905, il revient à Lyon qu'il quitte trois ans plus

tard pour occuper une chaire de professeur titulaire à

En 1921 le

conseil d'administration de l'Ecole de Chimie de Lyon le nomme directeur de l'école.

En 1929 Grignard, devenu

membre du Conseil de l'Université est nommé Doyen de

Membre de nombreuses sociétés savantes françaises et étrangères, membre titulaire de l'Institut de France, il partage en 1912 avec le professeur Sabatier la plus haute distinction internationale dont un savant puisse être l'objet, le prix Nobel de Chimie.

Travailleur infatigable, Grignard n'a pas limité son activité aux seuls organomagnésiens. On lui doit également d'importantes contributions à la chimie des dérivés organiques de l'aluminium, des perpènes, des hydrogénations sous pression réduite.

Il travaille jusqu'au jour où, miné par la maladie, il doit subir une opération chirurgicale au cours de laquelle il succombe, le 12 décembre 1935.

Cercle Philatélique du Cotentin.

CHRONIQUE

DE

Georges

BRAM, Eric PERALEZ, Jean-Claude NEGREL et Michel CHANON

|

|

Tous les chimistes organiciens connaissent la « réaction de Grignard », mais combien connaissent Victor Grignard ? Et qui sait comment fut découverte la réaction qui porte son nom ?

Lycée Grignard - Cherbourg

V. Grignard (1871-1935) est né le 6 mai 1871 à Cherbourg, où son père était chef d'atelier à l'arsenal. Après l'école communale et des études brillantes, particulièrement en mathématiques, au lycée de sa ville natale, il est bachelier en 1887. A cette époque, la ville de Paris offrait quelques bourses d'étude à des élèves de province méritants afin de leur permettre de poursuivre leurs études dans un des grands lycées parisiens. Le lycée de Cherbourg avait reçu la promesse que Grignard recevrait une de ces bourses pour préparer le concours d'entrée à l'École Normale Supérieure. Malheureusement l'Exposition Universelle de 1889 coûta si cher que la ville de Paris supprima les bourses. Les parents de Grignard n'avaient pas de quoi payer la préparation au concours d'entrée à l'Ecole Normale Supérieure. Aussi Grignard fut-il amené à présenter en 1889 le concours d'entrée à l'« École Normale Secondaire Spéciale de Cluny » créée en 1866 et destinée à la formation des maîtres de « [... ] l'enseignement spécial [... ] destiné à ceux qui se proposent de devenir négociants, industriels ou agriculteurs, comme les études classiques sont faites pour ceux qui se préparent aux carrières libérales ». Mais l'École de Cluny fut supprimée en 1891, lors d'une réforme des études secondaires, et les élèves en cours de scolarité, tel Grignard qui disposait encore d'une année de bourse, furent affectés à la faculté des sciences de Lyon.

Grignard

y prépara une licence de mathématiques qu'il obtint en 1893, après un premier

échec et après avoir effectué son service militaire.

Comment gagner sa vie ? Comme

il le racontera plus tard , la chimie alors ne le tentait guère : « Nous étions, en effet, en 1894 et pas encore sortis de la période où

l'influence de Berthelot, s'exerçant despotiquement sur l'enseignement

secondaire, empêchait la théorie atomique de remplacer celle des « équivalents

». A Cluny, où déjà l'enseignement était supérieur, on traitait la chimie

minérale en équivalents, et la chimie organique en atomes.

J'en avais gardé une impression d'incohérence et de mnémonisme qui

m'effrayait ».

Mais il fallait bien vivre ; Grignard accepta en décembre 1894 un poste de préparateur adjoint disponible dans le service de chimie générale de la faculté des sciences de Lyon. A la rentrée de 1895, Grignard, promu préparateur, travailla directement avec Philippe Barbier (1848-1922) dont il devait plus tard dresser le portrait suivant : «[Barbier], élève de Berthelot, était un esprit très indépendant, qui n'avait pas craint, malgré l'autorité du Maître, d'adopter d'enthousiasme la théorie atomique. De caractère un peu rude, il intimidait les débutants […]. Sa science chimique était très vaste, il remuait constamment des idées nouvelles […]... et s'il les abandonnait parfois un peu vite, sans les avoir retournées en tous sens, je serais mal venu à lui en adresser le reproche puisque s'il ne m'avait pas, après quelques essais peu encourageants, complètement abandonné l'emploi du magnésium en chimie organique, je n'aurais pas eu l'occasion de faire la découverte que vous savez. C'est avec une profonde émotion que j'évoque le souvenir des 14 années vécues près de lui et de la sincère amitié qui nous a liés ». Amitié qui ne fut pas sans nuages comme nous le verrons.

Les chimistes russes G. Wagner (1849-1903) et A. Saytzeff (1841-1910) avaient montré en 1875 que l'on pouvait obtenir des alcools tertiaires par action d'un composé organozincique sur des cétones autres que les méthylcétones qui conduisent à des produits de condensation avec élimination d'eau. En 1897, Barbier avait eu besoin, pour ses travaux sur les essences naturelles, de préparer le 2,6-diméthylhept-5-éne-2-ol. Disposant de 6-méthylhept-5-éne-2-one, il pensa employer cette cétone pour préparer l'alcool désiré. Il eut l'idée de modifier la méthode de Saytzeff, en utilisant du magnésium à la place du zinc et en effectuant la réaction dans de l'éther anhydre. Il observa une réaction violente et, après hydrolyse, il obtint le 2,6-diméthylhept-5-éne-2-ol désiré:

(CH3)

Après avoir exposé ses résultats dans une note présentée à l'Académie des sciences, Barbier ne poursuivit pas lui-même l'optimisation de cette réaction mais la confia à Grignard. Ce dernier, nommé chef de travaux en 1898, avait un sujet initial de thèse - l'étude des énynes - particulièrement ingrat. Il entreprit donc « [..] de rechercher dans quelle mesure cette réaction pouvait être généralisée, d'étudier, en un mot, quels avantages pouvait présenter la substitution du magnésium au zinc ».

L'examen des cahiers de laboratoire de Grignard a permis de suivre la mise au point du réactif qui porte son nom : en utilisant la technique mise au point par Barbier, Grignard constate que l'introduction du dérivé carbonylé en même temps que celle de l'halogénure d'alkyle inhibe généralement la réaction de ce dernier avec le métal, et conduit, le plus souvent, à des résultats irréguliers. Il en vient ainsi à traiter l'halogénure d'alkyle RX par le magnésium en présence d'éther diéthylique : il constate alors la disparition rapide du métal, la formation d'une solution limpide ne s'enflammant pas à l'air, mais réagissant rapidement avec un dérivé carbonylé ajouté en dernier lieu en conduisant, après hydrolyse, à un alcool secondaire ou tertiaire avec un bon rendement. Grignard venait de mettre au point la méthode qui, depuis, porte son nom : formation préalable dans l'éther d'une solution du réactif auquel Grignard attribua tout de suite la formule RMgX, et ensuite seulement addition du réactif carbonylé. La filiation, mais aussi les différences avec la méthode de Barbier sont donc bien établies.

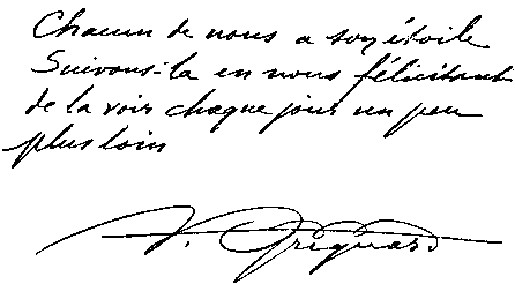

Le 14 mai 1900, Henri Moissan présente à l'Académie des sciences la première note de Grignard , reproduite ci-après (voir encadré, sur les « combinaisons organométalliques du magnésium ». Un an plus tard, le 18 juillet 1901, Grignard soutenait à Lyon sa thèse de doctorat ès-sciences physiques dont le titre était « Sur les combinaisons organomagnésiennes mixtes et leurs applications à la synthèse d'acides, d'alcools et d'hydrocarbures ». La grande aventure des organomagnésiens commençait !

La note de 1900 avait déclenché l'aventure du «

réactif de Grignard » : de

nombreux chimistes, séduits par les possibilités ouvertes par le nouveau réactif,

l'utilisèrent sans tarder, et Grignard

eut, semble-t-il, des difficultés à conserver le bénéfice de sa découverte

et à rassembler assez de résultats pour soutenir sa thèse ; le jeune

doctorant eut des échanges épistolaires polis, mais acerbes à ce sujet, en

particulier avec deux bons chimistes de l'époque, Edmond Blaise

(1872-1939) et Auguste Béhal

(1859-1941), alors rédacteur en chef du Bulletin

de

Grignard

eut avec Barbier, son « Maître vénéré

», des rapports qui ne furent jamais conflictuels mais souvent complexes.

Certains ont avancé que l'absence du nom de Barbier

sur la note du 14 mai 1900 montre qu'il s'était désintéressé du travail de

son élève. Mais en 1910, alors que

la « méthode de Grignard » est

utilisée ou citée par un nombre croissant de chimistes, et que Grignard

vient d'être nommé à Nancy, Barbier

publie dans le Bulletin de

Dans la note qu’il publia peu après en réponse, Grignard rappela qu'il avait toujours insisté sur le rôle de son « vénéré Maître » dans l'introduction du magnésium en chimie organique. Il précise bien les caractéristiques de la méthode de Barbier et de la sienne, qui « repose sur la découverte des combinaisons organomagnésiennes mixtes et sur leur application. C'est pour celle-ci seulement que je puis accepter l'honneur que m'ont fait les chimistes en y attachant mon nom ». Peu après cette publication, Barbier envoya à Grignard une lettre où il le félicitait pour sa nomination à Nancy et pour son récent mariage; il mentionne que sa note n'était pas dirigée contre Grignard, mais voulait rappeler la part qu'il avait prise à l'institution de la méthode.

En 1912, Grignard partagea avec Paul Sabatier le prix Nobel de Chimie. Le jour même de l'annonce de cette distinction, en réponse aux félicitations d'un de ses amis lyonnais, Grignard répond qu'il craint la frustration de Barbier. « A vrai dire et entre nous, j'aurais préféré, quitte à attendre encore un peu, voir partager le prix entre Sabatier et Senderens et le partager ensuite moi-même avec Barbier… Tu seras bien aimable de me donner aussitôt que possible quelques renseignements sur l'état de santé et sur l'état d'esprit de M. Barbier. Je me demande comment il va prendre la chose. Mais s'il se considère comme frustré, je ne pense pas qu'il puisse m'en rendre responsable ». Il dut être rassuré par la lettre d'un collaborateur de Barbier qui lui écrit que « […] peu à peu il [Barbier] a pris les choses du bon côté […] et m'a chargé de vous dire que, en aucune façon, il ne pensait que vous étiez pour quoi que ce soit dans son élimination […] ». Cela n'empêcha pas Barbier de faire paraître dans un journal local, à la suite de la publication d'un article sur l'attribution du prix Nobel, une réponse où il protestait contre le fait que le journaliste ait attribué à Grignard « un travail qui ne lui appartient aucunement » ; répondant en janvier 1913 aux voeux de Grignard, Barbier lui fait part, dans une lettre par ailleurs charmante à son égard, de sa « grosse déception » et conclut : « J'ai été victime de certaines manoeuvres malhonnêtes dont je connais l'auteur ». Décidément le sentiment de frustration de Barbier était très profond !

Le nombre de publications concernant la méthode de Grignard ne cessa d'augmenter dès la publication de 1900. Pour nous en tenir à la période prise en compte ici, fin 1905, 200 publications avaient été publiées, plus de 500 fin 1908 et plus de 700 fin 1912.

Dès 1900, la structure et le mécanisme de la formation du réactif de Grignard ont fait l'objet de nombreuses études et controverses. Près de 100 ans après, le problème, même s'il a considérablement progressé, reste ouvert. Mais ceci est une autre histoire...

LE PRIX NOBEL

Victor GRIGNARD partage, en 1912, le Prix NOBEL de Chimie avec un autre

grand chimiste français : Paul SABATIER.

|

|

Le Diplôme NOBEL

L' Académie Royale des Sciences de Stockolm, lors de la réunion du 12-11-1912, conformément aux instructions parlementaires données par Alfred Nobel a décidé de décerner la moitié du prix Nobel de chinmie à Victor Grignard pour la récation dite de Grignard découverte par lui et qui, au cours des dernières années, a contribué, dans une large mesure, aux progrès piur la Chimie organique. Stocklom le 10 décembre 1912 |

|

|

Inventas vitam juvat excoluisse per artes

|